Einen Reise-Lkw mit der Titanic zu vergleichen, mag bösartig klingen, ist aber näher an der Wahrheit, als mancher glauben mag. Dabei geht es an dieser Stelle weniger um den gebotenen Luxus, die schiere Größe oder die Eleganz eines solchen Schiffes, sondern darum, dass es einem im Ernstfall ganz schön kalt den Rücken hinunterlaufen kann. Weil kein rettender Helfer in der Nähe ist. Und man sich zu sehr auf die Unfehlbarkeit der augenscheinlich robusten Technik verlassen hat. Das in dieser Situation passende Rettungsboot heißt: Vorbereitung. Wer sich vor Augen hält, dass man mit einem schweren Fahrzeug nicht so einfach die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen kann – der vorbeifahrende Pickup kann vielleicht einen Geländewagen oder Kastenwagen in den nächsten Ort schleppen, nicht aber einen Zwölftonner – der investiert vor der Abreise etwas mehr Zeit in eine intensivere technische Auseinandersetzung mit dem Laster.

Wer mit einem Lkw auf Reisen geht, sollte sich zu jedem Zeitpunkt selbst helfen können

Das Gute an einer Panne: Nur in Ausnahmefällen sind es wirklich schwerwiegende Defekte, die zum Liegenbleiben führen, meist ist es nur eine Kleinigkeit, die alles lahmlegt. Eine leere Batterie, ein verstopfter Dieselfilter, ein klemmender Schaltkontakt oder ein hakendes Ventil. Entscheidend ist dann nicht das handwerkliche Talent, etwas sehr Komplexes reparieren zu können, sondern das Wissen, den Fehler einzukreisen und aufzudecken. Die Reparatur selbst ist dann meist nur noch das kleinste Problem und häufig mit Bordmitteln zu schaffen.

Schlimmer kann es kommen, wenn durch Unwissenheit aus einer kleinen Panne eine große wird – bei Lkw sind die Kardanwellen in dieser Hinsicht ein wichtiges Stichwort. Muss der Liegenbleiber mit stehendem Motor in die nächstgelegene Werkstatt geschleppt werden, ist es wichtig, dass diese Antriebswellen demontiert werden: Ein Großteil der Getriebe ist auf eine aktive, vom Motor betriebene Ölpumpe angewiesen. Steht diese still, fehlt es an Schmierwirkung und das Getriebe kann in kürzester Zeit Schaden nehmen.

Zu einem problematischen Feld kann sich die Drucklufttechnik des Lkw entwickeln, gerade bei älteren Fahrzeugen. Ihr größter Pluspunkt, dass sie eine Vielzahl an Funktionen des Fahrzeuges annähernd verschleißfrei steuert, von der Schaltung bis zur Bremse, kann sich nämlich ins Gegenteil verkehren, sobald es an der falschen Stelle undicht wird oder gar der Luftpresser komplett seinen Dienst versagt. Dann wird das Expeditionsmobil schlagartig zum Expeditionsimmobil, denn ohne Druckluft kein Fortkommen: Mit eiserner Kraft halten dann die Federspeicher der Feststellbremse die Räder fest.

Lkw-Fahrer bewegen sich, zumindest außerhalb urbaner Zonen, auf einem schmalen Grat zwischen überdimensionierter, im Grunde unzerstörbarer und verlässlicher Nutzfahrzeugtechnik einerseits sowie rascher Überforderung von verfügbaren Kräften, Kenntnissen und Kapazitäten einheimischer Helfer andererseits. Wer sich einmal mit einem Laster festgefahren hat und sich auf die Suche nach potentiellen Helfern machte, weiß, wie schwer es auf dem Land werden kann, den Fahrer eines noch größeren Trucks ausfindig zu machen.

Zur mentalen Herausforderung – dem kräftezehrenden Wissen, dass man auf sich allein gestellt ist – kommt die körperliche Anstrengung hinzu, wenn dann wirklich etwas repariert oder demontiert werden muss. Schon das Kippen des Fahrerhauses, um an den Motor zu gelangen, kann zum Kraftakt werden, thront vielleicht auf dem Dachträger noch ein schweres Ersatzrad und muss der Faltenbalg am Durchgang demontiert werden. Auch nachträgliche Umbauten am Fahrgestell können vermeintlich simple Pannen unnötig verkomplizieren: Werden zugunsten von neuen, größeren Tanks oder Staukästen zuvor gut erreichbare Baugruppen im Rahmen oder hinter anderen Bauteilen versteckt, kann schon eine einfache Wartung oder Sichtprüfung zum nervenaufreibenden Ritual werden.

Wenn Sie also auf Reisen keinen Schiffbruch im Lkw erleben wollen, haben Sie ein Auge auf mögliche Pannen und ihre Folgen!

Starthilfe mit Dritten

Ist ein zweiter Laster zur Stelle, ist es eine leichte Übung, einer leeren Batterie mit Starthilfekabeln wieder neues Leben einzuhauchen. Damit das gut gelingt, sollten die Starterakkus nicht zu versteckt montiert sein – viele räumen die Technikkästen beim Umbau rigoros auf und platzieren die Batterien gern an anderen, weniger leicht zugänglichen Stellen. Ist es dort nicht möglich, mit den Klammern eines Starthilfekabels an die Polklemmen zu gelangen, lohnt es sich, eine Gleichstromsteckdose zu montieren: Die als „Nato-Steckdose“ bekannte Steckverbindung findet sich ohnehin an vielen ausgemusterten Militär-Lkw und sollte nicht zurückgebaut werden – für Starthilfe ist sie ungeheuer praktisch. Es gibt passende Kabel, um von Steckdose zu Steckdose zu überbrücken, oder aber man verwendet einseitige Polzangen. Wer beide Kabelsätze mit an Bord hat, ist für alle Optionen gerüstet. Bei der Starthilfe ist das Übliche zu beachten: Angeklemmt wird zunächst die Plusleitung, dann die Minus-leitung, beides erst am Spender, dann am Havaristen.

Start mit Pilot

Ist die Batterie voll, aber der Wagen quält sich anzuspringen, weil Sprit fehlt oder die Luft in den Bergen zu dünn wurde, kann zündfreudigere Ansaugluft den entscheidenden Schubs bringen. Dazu wird die Leitung zum Luftfilter abgenommen (Achtung, es darf kein Schmutz in die Ansaugung gelangen) und dosiert etwas Startpilot eingesprüht, während der Anlasser durchdreht. Nicht übertreiben, der harte, rasselnde Lauf verdeutlicht die Rosskur, die der Motor mit dieser Maßnahme erlebt. Auch andere Sprays mit entzündlichem Inhalt funktionieren, darunter Schmiermittel wie WD-40 oder Caramba. Springt der Motor weiterhin nicht an oder stirbt er wieder ab, zunächst die wahre Ursache herausfinden.

Start mit Powerpack

Der immer weiter verbreiteten Lithium-Akkutechnik sei Dank, gibt es mittlerweile leistungsstarke Geräte, die auch einen Lkw-Motor mit ausreichend Startstrom versorgen können. Wichtig dabei ist, dass diese Power- packs nicht kalt gelagert wurden und wirklich voll aufgeladen sind, um auch einen etwas zäheren Startprozess zu überstehen. Mit Anschaffungspreisen von 1.000 Euro und mehr (Foto: Noco Genius, 1.200 Euro) ist diese Starthilfelösung jedoch nicht ganz günstig: Einen zweiten Satz kleinere Starterbatterien im Fahrerhaus oder Aufbau zu platzieren und diese mit einem Ladegerät dauerhaft zu verbinden, ist günstiger – und könnte gerade für Winterreisende eine sehr sinnvolle Option sein.

Starthilfe aus dem eigenen Aufbau

Jedes Lkw-Reisemobil trägt im Aufbau genug Energie mit, um den Anlasser durchdrehen zu können, meist fehlt aber eine geeignete Anbindung: Ladebooster erlauben meist nur den Stromfluss in eine Richtung oder schalten bei niedriger Spannung der Starterbatterie nicht ein. Auch sind sie für den hohen Stromfluss eines Anlassers nicht ausgelegt. Die einfachste Lösung: Über den Inverter im Aufbau wird ein kräftiges herkömmliches Batterieladegerät betrieben, das die Starterakkus wieder volllädt. Das dauert dann ein paar Stunden, das Anschließen und Verstauen geht aber schnell, ohne größere Kabelinstallationen neu anzulegen. Laufen die Aufbauakkus auf 24 Volt, kann man die Batteriebänke für solche Starthilfenotfälle auch direkt miteinander verbinden und die Leitungen mit je einem Hauptschalter pro Leitung im Alltag voneinander trennen. Dabei auf ausreichend dicke Kabelstärken, passende Sicherungen und hochstromfeste Schalter achten. Ist kein 24-Volt-Ladegerät an Bord, trennt man die Starterbatterien voneinander und lädt sie einzeln mit dem verfügbaren 12-Volt-Ladegerät der Aufbautechnik auf.

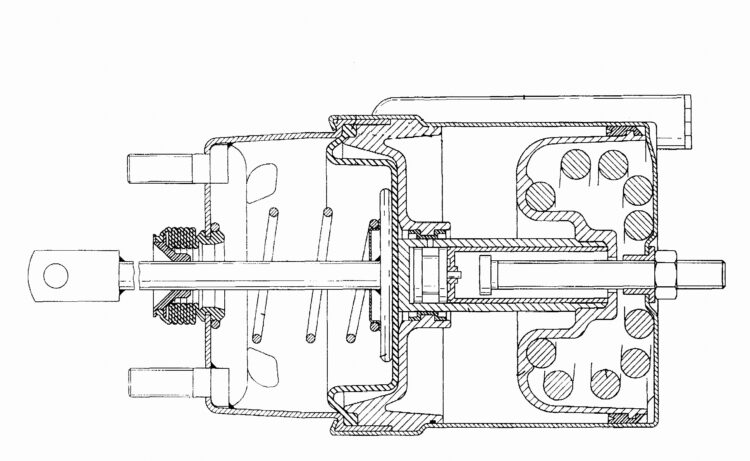

Federspeicher lösen

Beinahe jeder Reise-Lkw besitzt heutzutage eine druckluftbetätigte Handbremse, die sehr clever konstruiert ist: Verliert das System durch einen Defekt den Nenndruck, greift die Bremse zu. Das ist der Grund, warum man immer wieder die markanten Bremsspuren von Lastwagen auf den Straßen sieht. Lieber ein durchgebremster Reifen als ungebremst in ein Stauende gerollt. Umgekehrt steht der Lkw auch völlig bewegungsunfähig an seinem Platz, bevor genug Luft auf den Kesseln ist, um die Bremse zu öffnen. Die dahinterliegende Technik der hier verwendeten Federspeicher ist simpel: Mit dem Betriebsdruck der Bremse wird eine Spiralfeder komprimiert und der Zylinder kann die Bremsbacken öffnen. Ist das System drucklos, entspannt sich die Feder und zieht dabei den Kolben zurück – die Bremse greift zu. Um einen Lkw also ohne Druckluft auf den bordeigenen Kesseln bewegen zu können, ist es nötig, diese Federspeicher zuvor manuell zu öffnen. Dafür haben alle Speicher an einer Seite einen Bolzen, der sich mit Knarre und passender Nuss einschrauben lässt, um die Feder zu komprimieren. Vorsicht: Den Wagen gut mit Keilen sichern, während man unter dem Auto liegend die Bremse öffnet. Auch muss der Bolzen später, wenn das Fahrzeug wieder fahrbereit ist, auf die ursprüngliche Position herausgedreht werden. Jeder Lastkraftwagen hat mindestens zwei Federspeicher (pro Rad an der ersten Hinterachse), bei manchen Modellen greift die Handbremse auch an der Vorderachse oder weiteren Hinterachsen.

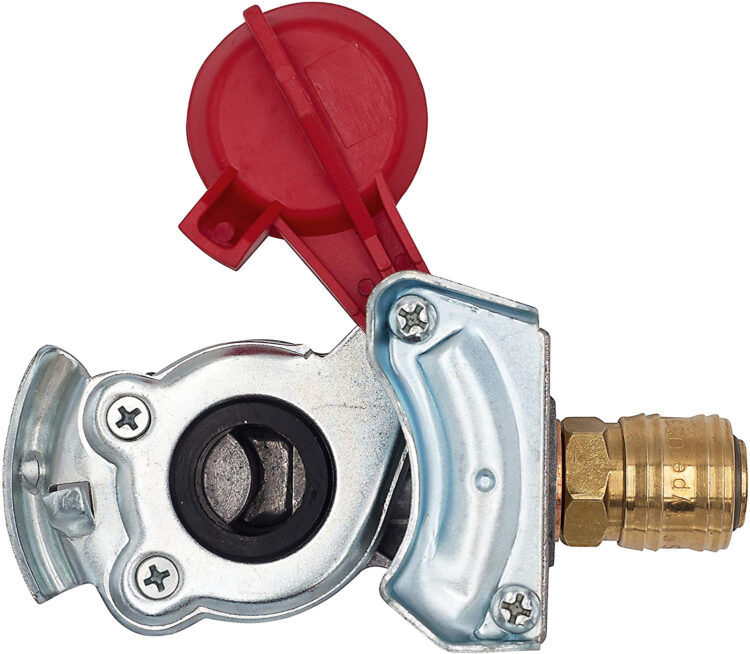

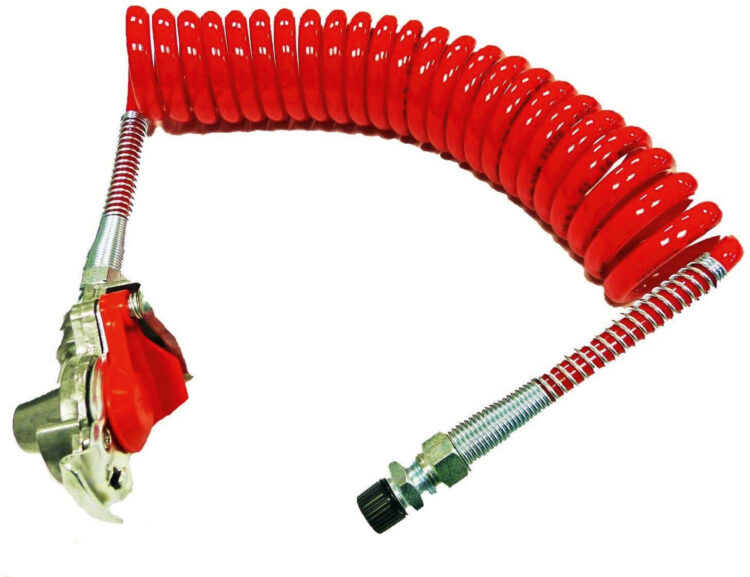

Druckluft-Versorgung

Jeder Lkw ist ab Werk dafür ausgerüstet, mit Fremdluft befüllt zu werden, Wagen mit Anhängerkupplung haben darüber hinaus zwei Anschlüsse, um den Trailer ebenfalls mit Luft versorgen zu können: Am roten Bajonett-Anschluss wird Luft in die Tanks des Anhängers eingespeist, der Anschluss unter der gelben Kappe ist die Steuerleitung für die Bremsen. Über den Befüllanschluss lässt sich nicht nur der Schlauch zum Füllen der Reifen anschließen, sondern auch Luft an ein geschlepptes Fahrzeug weitergeben. Achtung: Gerade alte Lkw haben oft nur schwache Kompressoren, die mit der Versorgung von gleich zwei Fahrzeugen überfordert sein können. Deshalb beim Schleppen immer den Betriebsdruck im Auge behalten.

Abschleppen

Lässt sich der Motor vor Ort nicht wieder starten, steht meist ein Schlepp bis in die nächste Werkstatt an. Damit der Wagen dabei nicht noch mehr Schaden nimmt, ist einiges zu beachten. Jeder Lkw hat dabei auch seine Eigenheiten, die bestenfalls im Handbuch vermerkt sind. Hauptaugenmerk sollte man dabei auf die (zumindest achsseitige) Demontage der Kardanwellen legen, damit diese nicht während der Fahrt Getriebe und Verteilergetriebe antreiben. Erfolgt dort nämlich aufgrund des abgestellten Motors und der damit einhergehend nicht laufenden Umlaufpumpen keine ausreichende Schmierung, sind Lager- und Getriebeschäden eine schnelle Folge der Panne. Manche Hersteller erlauben kurze Schlepppassagen (bis 100 Kilometer), bei anderen soll sofort alles demontiert werden. Läuft der Motor und muss aus anderen technischen Gründen geschleppt werden, könnten die Wellen grundsätzlich montiert bleiben. Der Einsatz einer Schleppstange ist empfehlenswert, erst recht dann, wenn das Zugfahrzeug auch die Druckluft bereitstellen muss. Dann bleibt der Abstand der Fahrzeuge immer gleich und die Gefahr, dass die Leitungen abreißen, ist deutlich reduziert. Lkw mit Automatikgetrieben (darunter Allison) dürfen in aller Regel nicht abgeschleppt werden.

Anschleppen

Einen Lkw anzuschleppen, funktioniert prinzipiell genauso wie bei einem Pkw: Das Zugfahrzeug beschleunigt auf etwa 10 bis 20 Stundenkilometer, dann kann der Havarist bei eingeschalteter Zündung in den zweiten oder dritten Gang einkuppeln. Dabei immer beachten: Ist der Pannen-Lkw ohne volle Drucklufttanks unterwegs, kann er nicht bremsen – auch muss zuvor möglicherweise der Federspeicher per Hand gelöst werden (mehr dazu auf Seite 43). Die Gefahr eines Auffahrunfalls ist also sehr groß, der Abstand der Fahrzeuge zueinander sollte also möglichst hoch sein und das vorausfahrende Fahrzeug sollte abrupte Bremsmanöver unbedingt vermeiden. Besser ist es, auch für ein kurzes Anschleppen eine Luftversorgungsleitung zum vorausfahrenden Fahrzeug zu legen oder zumindest zuvor im Stand alle Kessel bis auf Abschaltdruck aufzufüllen. Besitzer von Lkw mit automatisierten Schaltgetrieben müssen ihr Handbuch konsultieren, in welcher Einstellung ein Anschleppen möglich ist – und ob sich diese gegebenenfalls überhaupt ohne Strom im Fahrzeug einlegen lässt.

Lkw mit Automatikgetrieben (darunter Allison) dürfen in aller Regel nicht angeschleppt werden.

Auto mit aufgebocktem Rad anwerfen

Einen Lkw anzuschieben, ist nur mit vielen Helfern möglich, schlussendlich braucht es aber lediglich ein sich drehendes Rad, um den Motor in Gang zu setzen. Wer also ohne Helfer und mit defektem Anlasser gestrandet ist, kann den Wagen auch ankurbeln. Dazu muss ein Rad der Antriebsachse in der Luft sein, mit deaktivierter Differentialsperre und gut gesetzten Bremsklötzen an den restlichen Rädern. Dann Zündung einschalten, einen niedrigen Gang einlegen und das Rad in Drehung versetzen. Bei den großen Reifen eines Lkw gelingt dies am besten, indem man einen Bergegurt auf den Reifen wickelt wie bei einem Jo-Jo, um dann an dessen Ende mit der Kraft aller Mitreisenden zu ziehen. Bei Fahrzeugen mit selbstsperrenden Differentialen oder Viscokupplungen in den Achsen oder im Antriebsstrang ist dieses Vorgehen risikoreich und nicht zu empfehlen.

In Teil 2: Ohne Sprit kein Start

Die überwältigende Zahl an Pannen auf Reisen hängt an der Strom- und Kraftstoffversorgung. Sollte der Motor des Lasters also vom Anlasser kräftig durchgedreht werden, aber dennoch nicht anspringen, sollte der erste Blick der Dieselversorgung gelten. Ein Leck in der Zuleitung, zugesetzte Filter oder durch eine defekte Dichtung angesaugte Luft sind schnell entdeckt und genauso schnell behoben. Wie das geht, lesen Sie in der kommenden Ausgabe.